偈颂六十七首原文

识得拄杖子,被拄杖子缚。不识拄杖子,亦被拄杖子缚。

不是弄潮人,徒劳遭点额。

诗词问答

问:偈颂六十七首的作者是谁?答:释原妙

问:偈颂六十七首写于哪个朝代?答:宋代

问:释原妙的名句有哪些?答:释原妙名句大全

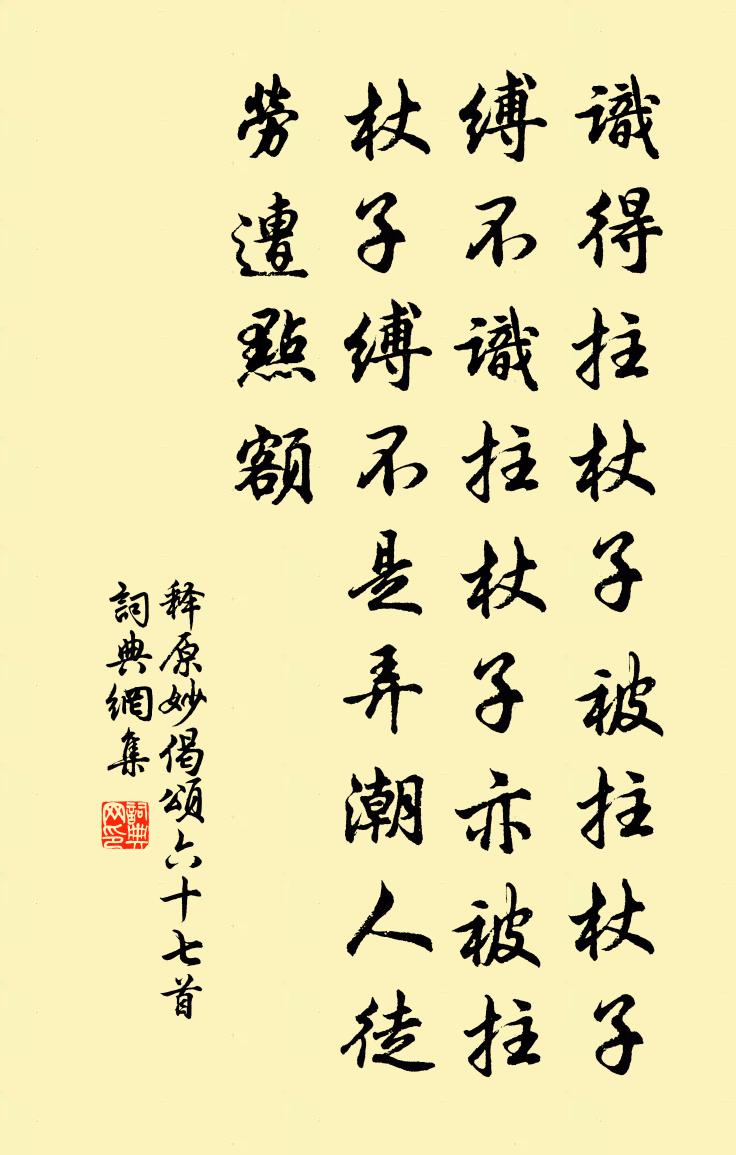

释原妙偈颂六十七首书法欣赏

偈颂六十七首书法作品

参考注释

识得

懂得,知道。《水浒传》第三八回:“ 李逵 虽然也识得水,却不甚高。当时慌了手脚。”《儒林外史》第一回:“况你埋没在这乡村镇上,虽有才学,谁人是识得你的?”

杖子

(1).棍棒。多指仪杖或刑杖。 宋 孟元老 《东京梦华录·车驾宿大庆殿》:“又有裹锦缘小帽、锦络宽衫士兵,各执银裹头黑漆杖子。”《古今小说·简帖僧巧骗皇甫妻》:“ 山前行 回转头来,看着小娘子道:‘你见 静山 大王,吃不得几杖子。 * 放火都认了。’”

(2).板壁。 高玉宝 《高玉宝》第十三章:“她听到 王大棒子 在大门外的叫骂声,急中生智,就奔到后院的木板杖子前,噔噔两脚把板杖子踹了个大口子,回身背起 玉宝 就钻出了杖子。”

拄杖

(1).执持。 三国 魏 曹操 《陌上桑》:“食芝英,饮醴泉,拄杖桂枝佩秋兰。”

(2).支撑着拐杖。 南朝 宋 刘义庆 《世说新语·方正》:“ 韩康伯 病,拄杖前庭消摇。” 宋 苏轼 《次韵参寥寄少游》:“当年步月来幽谷,拄杖穿云冒夕烟。”

(3).手杖,拐杖。 唐 钱起 《题延州圣僧穴》诗:“四时树长书经叶,万岁巖悬拄杖籐。” 宋 陆游 《晚步江上》诗:“高柳阴中扶拄杖,平沙稳处据胡牀。” 明 马愈 《马氏日抄·憨皮袋》:“乃 贯休 所画 弥勒佛 像,横一拄杖挑皮袋於背,腰间曳一蕉扇。” 鲁迅 《故事新编·理水》:“‘ 禹 来治水,一定不成功,如果他是 鲧 的儿子的话,’一个拿拄杖的学者说。”

不识

(1).不知道,不认识。《诗·大雅·皇矣》:“不识不知,顺帝之则。” 郑玄 笺:“其为人不识古,不知今,顺天之法而行之者。” 唐 韩愈 《闵己赋》:“行舟檝而不识四方兮,涉大水之漫漫。” 鲁迅 《<集外集>序言》:“连我自己也诧异那时的我的幼稚,而且近乎不识羞。”

(2). 西周 刑法中三种可宽恕的条件之一。指误杀。《周礼·秋官·司刺》:“壹宥曰不识。” 郑玄 注:“识,审也。不审,若今仇讎当报甲,见乙,诚以为甲而杀之者。”

不是

(1)

错误;过失

是吾不是处。——清·林觉民《与妻书》

(2)

否定判断

现在不是讲话的时候

弄潮

在潮中戏水

父老不知招屈恨,少年争作弄潮游。——苏辙《竞渡》

弄潮之乐

徒劳

空自劳苦;白费心力

徒劳跋涉

点额

(1).谓跳龙门的鲤鱼头额触撞石壁。 北魏 郦道元 《水经注·河水四》:“鱣,鮪也。出 巩穴 ,三月则上渡 龙门 ,得渡为龙矣。否则,点额而还。”后因以“点额”指仕途失意或应试落第。 北魏 郦道元 《水经注·河水四》:“鱣,鮪也。出 巩穴 ,三月则上渡 龙门 ,得渡为龙矣。否则,点额而还。” 唐 李白 《赠崔侍御》诗:“点额不成龙,归来伴凡鱼。” 宋 梅尧臣 《送刘定贤良下第赴广陵令》诗:“怊悵以送君,致龙翻点额。” 明 梅鼎祚 《玉合记·逢世》:“乘流妨点额,一跃可成龙。”

(2).以笔点头额,吉祥之兆。事本《北齐书·文宣帝纪》:“既为王,梦人以笔点己额。旦以告馆客 王曇哲 曰:‘吾其退乎?’ 曇哲 再拜贺曰:‘王上加点,便成主字,乃当进也。’”

- 次韵张{上须下立}见寄

- 山中少憩

- 送崔使君萧山祷雨甘泽遽降

- 人日奉新道中

- 古芳林苑

- 虞美人(次虞仲登韵)

- 醉落魄

- 通州东庵二首·其二

- 送岳州温录事赴任

- 送周裕之赴新息令

- 闻琵琶方响成才绝

- 元旦词(丙辰作)·其七

- 江亭写怀

- 中书令程文简挽辞三首

- 奉和张仆射朝天行

- 石舫二首·其一

- 吴太华宪佥买燕姬赴蜀赋赠·其一

- 别后寄东莱公

- 玉笈斋书事

- 答张文潜

- 黟山汪孟和以其祖居栖碧楼作图求赋为题之时为府吏

- 次韵立之红叶

- 看大红牡丹三首·其二

- 雨香馆即景

- 水调歌头(七夕)

- cuisine minceur

- cuisse

- cuittle

- cui-ui

- cuke

- Cukor, George

- culbertson, Ely

- culch

- cul-de-sac

- Culdocentesis

- 材大古难用,功多忌更多

- 千秋终寂寞,此日谁追陪

- 爽气三秋近,浮生一笑稀

- 醉红如洗风吹醒

- 林空闻落叶,涧浅度枯槎

- 愧我衰踪滞尘土,羡君逸足跨云烟

- 图欢笑、转加肠断

- 赠也宜僧绍,击哉鄙季伦

- 心忧社稷输至忠,殿上只有寇相公

- 隐忧恧萱树,忘怀待山巵

- 閤职

- 消梨花

- 郑驿

- 眉间俏

- 咎征

- 城雕

- 城舞

- 城湍

- 城橹

- 缬晕

- 泝

- 洬

- 俗

- 速

- 素

- 涑

- 珟

- 莤

- 殐

- 粛

- 譣

- 麙

- 響

- 饗

- 麘

- 斅

- 斆

- 襭

- 犧

- 獻

- 互不相容

- 钻头就锁

- 金城石室

- 生寡食众

- 拿三搬四

- 抱朴寡欲

- 传柄移藉

- 右翦左屠

- 同垂不朽

- 虎穴得子

- 湿

- 势力

- 盛会

- 史无前例

- 省事

- 势不两立

- 首战告捷

- 拭目以待

- 恃势凌人

- 思绪

- 轪县

- 齐斗楼

- 齐皎

- 齐趋并驾

- 夜绣行

- 香河县

- 香高山

- 香港离岛

- 王府骁骑校

- 归顺府

- 眦组词_眦字怎么组词_眦组词有哪些_带眦字的词语

- 末的成语_带末字的成语_末的成语有哪些

- 替结尾的成语_最后一个字是替的成语

- 孰的成语_带孰字的成语_孰的成语有哪些

- 跼组词_跼字怎么组词_跼组词有哪些_带跼字的词语

- 冢结尾的成语_最后一个字是冢的成语

- 餻组词_餻字怎么组词_餻组词有哪些_带餻字的词语

- 矜的成语_带矜字的成语_矜的成语有哪些

- 兀组词_兀字怎么组词_兀组词有哪些_带兀字的词语

- 陷的成语_带陷字的成语_陷的成语有哪些