昼夜漏刻

历史知识

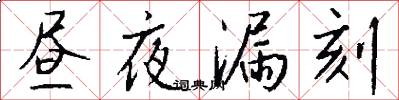

昼夜漏刻怎么写好看:

昼夜漏刻历史词典解释

计时学名词。昼漏刻和夜漏刻的合称,古代分一昼夜为一百刻。以日入后三刻(后改二刻半),为昏,以日出前三刻(后改二刻半),为旦,从昏到旦为夜漏刻;从旦到昏为昼漏刻。冬至昼漏四十刻,夜漏六十刻;夏至昼漏六十刻,夜漏四十刻。春、秋分昼夜各五十刻。由于冬、夏至时间相隔一百八十二至一百八十三日,而昼夜漏刻相差二十刻,因此在东汉以前规定从冬(夏)至日起,每隔九日昼漏增(减)一刻。事实上每日昼长的变化并不相等,误差可达到二、三刻。东汉以后,由于漏刻测量逐步精确,自永元十四年(102)起,按太阳去极度,每隔二度四分时,漏刻增减一刻。自《后汉四分历》以后,各个历法中都根据自己的测算,将二十四节气日的昼夜漏刻或相应的其他数据列表绘出。与昼夜百刻平行的,还有一昼夜分为十二时辰制度,每辰等于81/3刻。由于一百刻不能为十二整除,一百刻与十二时辰难以配合。汉哀帝建平二年(前5)和王莽居摄三年(8),改百刻为百二十刻,但不久即停止。南朝梁武帝天监六年(507),曾一度改昼夜九十六刻。大同十年(544),又改为一百零八刻,也都只通行数十年。到陈文帝(约563)朱史造漏刻,又复百刻制;唐宋以来,仍用百刻制。清以后又改为九十六刻和十二时辰配合使用。

词语分解:

- 昼夜的解释 1 白昼与夜晚不分昼夜昼夜营业死生,昼夜事也。——宋· 文天祥<指南录>后序昼夜搒讯。——明史2 又昼夜不息昼夜巡扰。——广东军务记

- 漏刻的解释 1.古计时器。即漏壶。因漏壶的箭上刻符号表时间,故称。六韬·分兵:“明告战日,漏刻有时。”汉书·哀帝纪:“漏刻以百二十为度。” 颜师古 注:“旧漏昼夜共百刻,今增其二十。” 南朝 梁 慧皎 高僧传·义6*解·释道祖:“山中无漏刻,乃於泉水中立十二叶芙蓉,因流波转,以定十二时,晷影无差焉。” 宋 彭乘 墨客挥犀卷七:“国朝置天文院於禁中,设漏刻、观天臺、铜浑仪,皆如司天监,与司天监互相检察。”2.

历史知识推荐:赵甡之

一作赵甡。南宋人。官从义郎。著有中兴遗史。

- 八要

- 大同镇

- 大屿山汛

- 大水田堡

- 明媒正娶

- 曲肱之乐

- 白鹿随轩

- 崔国辅

- 破壁飞去

- 廷尉丞

- 萧遥设

- 龙涎屿

- 双喜临门

- 幕友

- 墨金

- 陛戟

- 黄石略

- 坐毙

- 坐地分赃

- 夺席谈经

- 玉毁椟中

- 刘宣曜

- 羊续

- 余际昌

- 齐废帝

- fan truss

- fan vault

- fan vaulting

- fan window

- fanwise

- fan worm

- fanwort

- FANY, F.A.N.Y.

- fanzine

- FAO

- 孰能察其心

- 狂夫徇轻薄,志士固终始

- 飞花如席拂庐低,不辨行踪径已迷

- 能事何须,五日画一水

- 绯衫裹了新乌帽

- 婵娟虽可待,融散恐几希

- 有进亦云到,无营孰与侵

- 无苗何处寻黄犊,露地谁家觅白牛。

- 麟阁上,凤池头

- 俗客欲寻应不遇,云溪道士见犹稀

- 拟李白古风·其五

- 古调歌

- 宿西林寺,早赴东林满上人之会因寄崔二十二

- 感旧次韵

- 和刘后村梅花百咏

- 山人送桧植于当门偶成

- 长安怀古

- 泛舟后湖揽古

- 猗玕亭

- 莲花

- 玉掌

- 白云篇

- 背肐拉子

- 槐淘

- 槐街

- 槐宫棘寺

- 槐叶冷淘

- 槐国

- 槐黄

- 槐梦

- 過

- 馃

- 鈛

- 褁

- 腂

- 腘

- 楇

- 锅

- 聒

- 椁

- 芈

- 玛

- 汨

- 没

- 沔

- 沐

- 呒

- 祃

- 佅

- 売

- 东趋西步

- 东胶西序

- 东州逸党

- 东箭南金

- 东捞西摸

- 东砍西斫

- 东挨西问

- 东宫三师

- 东山谢氏

- 良史之才

- 机动

- 艰难险阻

- 尽忠

- 界限

- 居功自傲

- 将功赎罪

- 建立

- 艰深

- 接班人

- 讲和

- 窠组词_窠字怎么组词_窠组词有哪些_带窠字的词语

- 抛的成语_带抛字的成语_抛的成语有哪些

- 搅组词_搅字怎么组词_搅组词有哪些_带搅字的词语

- 兵的成语_带兵字的成语_兵的成语有哪些

- 拉组词_拉字怎么组词_拉组词有哪些_带拉字的词语

- 调组词_调字怎么组词_调组词有哪些_带调字的词语

- 烷组词_烷的拼音含义_组词造句解释_烷字的组词

- 零的成语_带零字的成语_零的成语有哪些

- 益的成语_带益字的成语_益的成语有哪些

- 避开头的成语_第一字是避的成语有哪些