齐天乐 蝉原文

槐薰忽送清商怨,依稀正闻还歇。故苑愁深,危弦调苦,前梦蜕痕枯叶。

伤情念别。

是几度斜阳,几回残月。

转眼西风,一襟幽恨向谁说。

轻鬟犹记动影,翠娥应妒我,双鬓如雪。

枝冷频移,叶疏犹抱,孤负好秋时节。

凄凄切切。

渐迤逦黄昏,砌蛩相接。

露洗馀悲,暮烟声更咽。

诗词问答

问:齐天乐 蝉的作者是谁?答:周密

问:齐天乐 蝉写于哪个朝代?答:宋代

问:齐天乐 蝉是什么体裁?答:词

问:周密的名句有哪些?答:周密名句大全

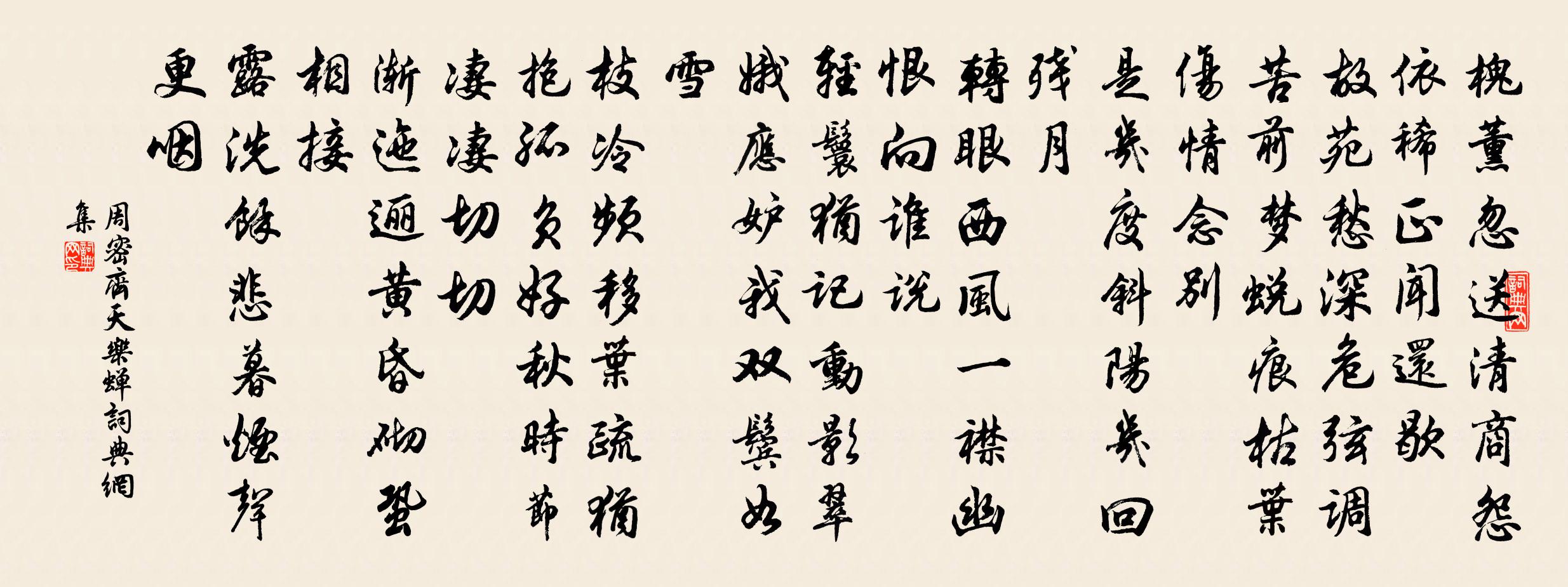

周密齐天乐 蝉书法欣赏

齐天乐 蝉书法作品

参考注释

清商怨

(1).词牌名。又名《关河令》等。《词谱》卷四:“古乐府有《清商曲》辞,其音多哀怨,故取以为名。 周邦彦 以 晏 词有‘关河愁思’句,更名《关河令》。”双调,有四十二字、四十三字两体。上下阕各四句,三仄韵。又《撷芳词》亦别名《清商怨》,与此不同。

(2).曲牌名。南曲入越调正曲。

依稀

含糊不清地,不明确地

依稀掩映。——清· 林觉民《与妻书》

危弦

急弦。《文选·张协<七命>》:“抚促柱则酸鼻,挥危絃则涕流。” 李善 注:“ 郑玄 《论语》注曰:‘危,高也。’ 侯瑾 《筝赋》曰:‘急絃促柱,变调改曲。’ 陆机 《前缓歌行》曰:‘大客挥高絃。’意与此同也。” 唐 袁朗 《秋夜独坐》诗:“危絃断客心,虚弹落惊禽。” 唐 虞世南 《门有车马客》诗:“危弦促柱奏《巴渝》,遗簪堕珥解罗襦。” 清 方文 《启一子建作连理图赠予赋此答之》诗:“大巧夺天工,中声动危絃。”

枯叶

干叶,败叶。《后汉书·郑太传》:“以胶固之众,当解合之势,犹以烈风扫彼枯叶。” 唐 温庭筠 《遐水谣》:“狼烟堡上霜漫漫,枯叶号风天地乾。” 宋 陆游 《太息》诗:“秋砧满孤村,枯叶拥破驛。” 明 刘基 《枣下何纂纂行》:“严风萧瑟枯叶飞,蜂蝶不来人亦稀。”

伤情

(1) 伤势

观察伤情

(2) 伤感

斜阳

黄昏前要落山的太阳

残月

清晨出现的弯月;残缺不圆的弯月

杨柳岸晓风残月。——宋· 柳永《雨霖铃》

转眼

转动眼珠子的功夫。形容时光飞逝

人生易老,转眼百年

转眼成人。——清· 林觉民《与妻书》

西风

(1) 从西方吹来的风

温带的盛行西风

(2)

(3) 指秋风

(4) 比喻腐朽没落的力量或气势

幽恨

深藏于心中的怨恨。 唐 元稹 《楚歌》之十:“各自埋幽恨,江流终宛然。” 清 龚自珍 《漫感》诗:“絶域从军计惘然,东南幽恨满词笺。” 郭沫若 《瓶》诗第一首:“一日的梦游,幻成了终天的幽恨。”

记动

犹记事。 宋 陆佃 《除中书舍人谢丞相荆公启》:“濡螭头而记动,方愧超踰;批凤尾以代言,更惊尘窃。” 清 冯景 《驳<蔡仲之命>序中七字》:“乃知 蔡叔 获罪事蹟,当时自另详记动之史,何必赘入《蔡仲之命》邪?”参见“ 记事 ”。

翠娥

指美女。 唐 李白 《忆旧游寄谯郡元参军》诗:“翠娥嬋娟初月暉,美人更唱舞罗衣。” 宋 梅尧臣 《谢永叔答述旧之作和禹玉》:“金带繫袍迴禁署,翠娥持烛侍吟窗。” 清 孙枝蔚 《采莲歌》:“多少游人看翠娥,船归羞和采莲歌。”

孤负

(1).违背;对不住。旧题 汉 李陵 《答苏武书》:“功大罪小,不蒙明察,孤负 陵 心。” 唐 韩愈 《感春》诗:“孤负平生志,已矣知何奈。” 宋 刘过 《临江仙》词:“青眼已伤前遇少,白头孤负知音。” 明 方孝孺 《与郑叔虔书》:“但媿学术荒陋,无所建明,孤负期待,以损知人之哲。”

(2).谓徒然错过。 宋 黄机 《水龙吟》词:“恨荼蘼吹尽,樱桃过了,便只恁成孤负。” 元 无名氏 《抱妆盒》第一折:“他怎肯孤负子这艷阳三月天。”《红楼梦》第三八回:“秋光荏苒休孤负,相对原宜惜寸阴。”

时节

(1) 季节;时令

好雨知时节,当春乃发生。——唐· 杜甫《春夜喜雨》

(2) 又如:清明时节;秋收时节

(3) 时候

正是江南好风景,落花时节又逢君。——唐· 杜甫《江南逢李龟年》

凄凄

(1) 形容寒凉

风雨凄凄。——唐· 杜牧《阿房宫赋》

(2) 形容悲伤凄凉

凄凄不似向前声。——唐· 白居易《琵琶行(并序)》诗

切切

(1) 急切;急迫

何至切切如此

(2) 哀怨、忧伤貌

心切切而内圮

(3) 深切

切切为恨

(4) 恳挚

待我心切切

(5) 务必;必须——多用于书信

切切不可忘记

(6) 用在布告、条令等尾,表示再三告诫

切切此布

(7) 形容声音轻细而急促

以弦切切。——唐· 白居易《琵琶行(并序)》

嘈嘈切切错杂弹。

迤逦

亦作“ 迤里 ”。亦作“迆邐”。1.曲折连绵貌。 南朝 齐 谢朓 《治宅》诗:“迢遰南川阳,迤邐西山足。” 宋 柳永 《凤栖梧》词之三:“玉树琼枝,迆邐相偎傍。” 丁玲 《小火轮上》:“她把眼从窗户望出去,是迤逦不断的青山。”

(2).指唱歌声和鸟鸣声的悠扬圆转。 元 朱庭玉 《夜行船·春晓》套曲:“迤邐鶯啼共燕语,偏向闲庭户。”

(3).斜延貌;延伸貌。 宋 苏轼 《录进单锷吴中水利书》:“盖本处地势,自 银林堰 以西,地形从东迤邐西下。” 郑观应 《盛世危言·边防上》:“在东北、西北,由 东三省 、内外 蒙古 迤邐而至 新疆 ,又在在与 俄 接壤。”

(4).缓行貌。《古今小说·众名姬春风吊柳七》:“ 柳七 官人别了众名姬,擕着琴剑书箱,扮作游学秀士,迤邐上路。” 苏曼殊 《断鸿零雁记》第二七章:“余頽僵如尸,幸赖 法忍 扶余,迤邐而行。” 汪曾祺 《故里三陈》:“和这个胖女人较了半天劲,累得他筋疲力尽,他迤里歪斜走出来。”

(5).渐次;逐渐。 宋 苏轼 《与杨元素书》之八:“厥直六百千,先只要二百来千,餘可迤邐还。” 宋 贺铸 《更漏子》词:“迆邐黄昏,景阳鐘动,临风隐隐犹闻。”《古今小说·闲云庵阮三偿冤债》:“﹝ 阮三 ﹞每夜如此,迤邐至二十日。”

黄昏

(1) 日落以后至天还没有完全黑的这段时间

奄奄黄昏后。——《玉台新咏·古诗为焦仲卿妻作》

渐黄昏清角吹寒。——宋· 姜夔《扬州慢》

(2) 见“傍晚”

相接

(1).交接,相交。《礼记·聘义》:“敬让也者,君子之所以相接也。故诸侯相接以敬让,则不相侵陵。”

(2).连续;连接。《楚辞·九章·哀郢》:“心不怡之长久兮,忧与忧相接。” 南朝 梁 刘勰 《文心雕龙·熔裁》:“及 云 之论 机 ,亟恨其多,而称清新相接,不以为病;盖崇友于耳。”

(3).犹迎接。《东周列国志》第二三回:“ 卫文公 燬 远远相接。”

暮烟

亦作“墓烟”。傍晚的烟霭。 南朝 梁 何逊 《慈姥矶》诗:“暮烟起遥岸,斜日照安流。” 唐 王昌龄 《留别郭八》诗:“长亭驻马未能前,井邑苍茫含暮烟。” 前蜀 韦庄 《夜景》诗:“谁家一笛吹残暑,何处双砧擣暮烟。” 清 沉复 《浮生六记·坎坷记愁》:“至 靖 ,暮烟四合矣。”

见“ 暮烟 ”。

诗文赏析

周密这一首咏蝉,与王沂孙《齐天乐》咏蝉词作于同时。王沂孙那首词享有盛名,含家国之感,有思想深度 。周密这首词如同白头宫女伤感逝去的往事,是一首南宋咏物好词。词写于南宋亡后,并且都以蝉为齐宫怨女的化身。据《中华古今注》,蝉是齐后因怨恨而死 ,死后变化成的,后世称之为“齐女蝉”。王沂孙词用“一襟幽恨宫魂断”比拟,则比喻宫人化身,这首词命意也是如此。词的艺术构思是把蝉拟人化。

周密很少用典故,层次清楚,“槐薰忽送清商怨,依稀正闻还歇”二句,直出寒蝉鸣声。词人从自己的感受写起,所以非常真切感人。槐树间,薰风(南风)忽然吹来阵阵《清商》怨曲。《清商》曲调悲惨凄凉,同时清商用来借指秋天。依稀二字,承上句清商怨曲而言,仿佛是这种怨曲,正要听了,却又断了。

首二句先传声,然后用拟人手法 ,“故苑愁深,危弦调苦,前梦蜕痕枯叶”三句,从宫魂(蝉)的凄婉的哀唱中 ,见其对旧时的宫苑,饱含深切的愁怨,所以其声六如此凄苦,昔日的繁华美梦已如蝉蜕的痕迹和枯落的叶子一样,一去无踪了。永不回返了。后一句六字是三个名词组成,意味苍凉,句法精炼,这几句已完全反映了失去宫苑一切的悲哀之情。下五句是加倍写出蝉鸣的哀感。

“伤情念别。是几度斜阳,几回残月。转眼西风,一襟幽恨向谁说。”字面易明,“几度斜阳,几回残月”叠句增强感伤氛围,斜阳残月,一般吊古词常常使用 。借残月写离别的有 ,后唐庄宗《忆仙姿 》:“如梦,如梦,残月落花烟重。”这几句写自从离开宫苑,已经历了几多斜阳、残月,其中暗含亡国之恨。“转眼西风,一襟幽恨向谁说。”如今又是一年秋风,宫魂的满腔悲恨无处诉说。王沂孙词第一句就是“一襟余恨宫魂断”,周密用语接近王词,上片写的正是亡国宫人的哀。

下片接着写:“轻鬟犹记动影,翠蛾应妒我,双鬓如雪。”三句是宫魂口吻:犹记得昔日少年,轻鬟倩影,因而一举一动,都使美人的嫉妒;如今却已是两鬓添霜,容颜不在了。上二句言昔,下句写今,斗转笔意 ,写尽了宫魂盛哀之感。词人体认宫魂心态,细致入微。不过,在白头宫女的形象里,也时常有词人自己的影子。周密《秋霁》写自己“霜点鬓华白”,《宴清都》也说“秋霜鬓冷谁管”,《西江月》又讲“鬓雪愁侵秋绿”,可见这里有意用“双鬓如雪”句,词中自有周密自己,不一定泥定蝉只代表宫人。以下三句:“枝冷频移,叶疏犹抱,孤负好秋时节。”写蝉在深秋中的姿态,同时也是摹写照旧宫人以及周密等文人的寂聊无依。

最后几句,紧紧围绕写蝉,与上片开始一段描写相应 ,他写:“凄凄切切。渐迤逦黄昏,砌蛩相接。露洗馀悲,暮烟声更咽。”从暗喻讲,就是写每一次渐至黄昏,人们便倍生悲伤之感。从蝉来讲,哀嘶与寒蛩低吟连成一片 ,“露洗馀悲 ,暮烟声更咽”和“槐薰忽送清商怨”、“故苑愁深,危弦调苦”相呼应,写蝉的种种姿态臻于化境。“凄凄切切”语近李清照《声声慢》。

王沂孙词,用语精巧,但略嫌隐晦含蓄,高度拟人化,托寄深意,词风苍凉。周密词描写蝉的形象更鲜明贴切,寄托处用笔不多,颇为轻新明快,两家咏蝉各有独到处。咏物词确有偏重人写、偏重物写的情趣差异,美感境界心理状态都不尽相同。周密清俊爽利,风格近于北宋,自然别树一帜。

- 吴中行野人居

- 欢喜园再叠癸丑韵

- 朝中措(苏少莲母生日)

- 憎蚋

- 崇报洪长老请赞

- 读老子

- 感怀五首

- 山中偶作五首·其五

- 七日吕城守闸

- 水围六首·其六

- 题夏圭西湖柳艇图

- 咏西湖十洲·雪汀

- 双调·雁儿落带得胜令

- 双调·水仙子·风情

- 十二时·其十二·禅门十二首

- 送周介之学士通判定州

- 纪怀,赠李六户曹、崔二十功曹五十韵

- 述感十五首·其一

- 茅屋

- 冬至南郊礼成述事

- 咏南山诸胜·归隐桥

- 山居二首

- 冰谷泉

- 送张蜕秀才

- 寄才仲

- selection cutting

- selection differential

- selection fee

- selectionism

- selectionist

- selection pressure

- selection restriction

- selection rule

- selection sort

- selective

- 一路经行处,莓苔见履痕

- 碧落忘归处,佳期不厌逢

- 化洽堂边应创见,人物旧,榜颜新

- 双燕来时还念远,珠花绣户杨花满

- 吹与众仙闻,来看晚题句

- 荷沼已残霜后盖,桂林初绽月边枝

- 芳菲那变易,年鬓自蹉跎

- 选士得赵德,讲学与周旋

- 见说瑶池花又落,不知青鸟几时还

- 何须珥华冕,吾欲挂吾冠

- 黛草

- 马窟

- 诛醢

- 送声

- 虚报

- 瓜虀

- 瓜仁

- 瓜渎

- 瓜田不纳履﹐李下不正冠

- 刳剖

- 钚

- 柨

- 捕

- 钸

- 部

- 逋

- 哺

- 荹

- 埗

- 峬

- 玳

- 毒

- 垤

- 垌

- 垛

- 带

- 玷

- 度

- 単

- 待

- 稻粱谋

- 东奔西逃

- 丢盔抛甲

- 东诓西骗

- 锻炼罗织

- 大纛高牙

- 抵瑕陷厄

- 断然不可

- 东邻西舍

- 雕虎焦原

- 坐享其成

- 斩尽杀绝

- 早熟

- 状况

- 作恶

- 遭遇坎坷

- 张

- 崭露头角

- 走头无路

- 置之度外

- 刘詧

- 赵善湘

- 李期

- 李戴

- 李官

- 李齐

- 李峄

- 李林松

- 哈喇沁左翼旗

- 薤水

- 东的成语_带东字的成语_东的成语有哪些

- 销组词_销字怎么组词_销组词有哪些_带销字的词语

- 熛组词_熛字怎么组词_熛组词有哪些_带熛字的词语

- 见开头的成语_第一字是见的成语有哪些

- 诟组词_诟字怎么组词_诟组词有哪些_带诟字的词语

- 黯的成语_带黯字的成语_黯的成语有哪些

- 逝结尾的成语_最后一个字是逝的成语

- 柙的成语_带柙字的成语_柙的成语有哪些

- 晋的成语_带晋字的成语_晋的成语有哪些

- 灿开头的成语_第一字是灿的成语有哪些