送灵耀之姑苏原文

一身唯在道,清苦独知君。世路终成别,山光不共分。

晚天寒欲雨,春树夜生云。

此去他乡寺,猿声各自闻。

诗词问答

问:送灵耀之姑苏的作者是谁?答:释斯植

问:送灵耀之姑苏写于哪个朝代?答:宋代

问:释斯植的名句有哪些?答:释斯植名句大全

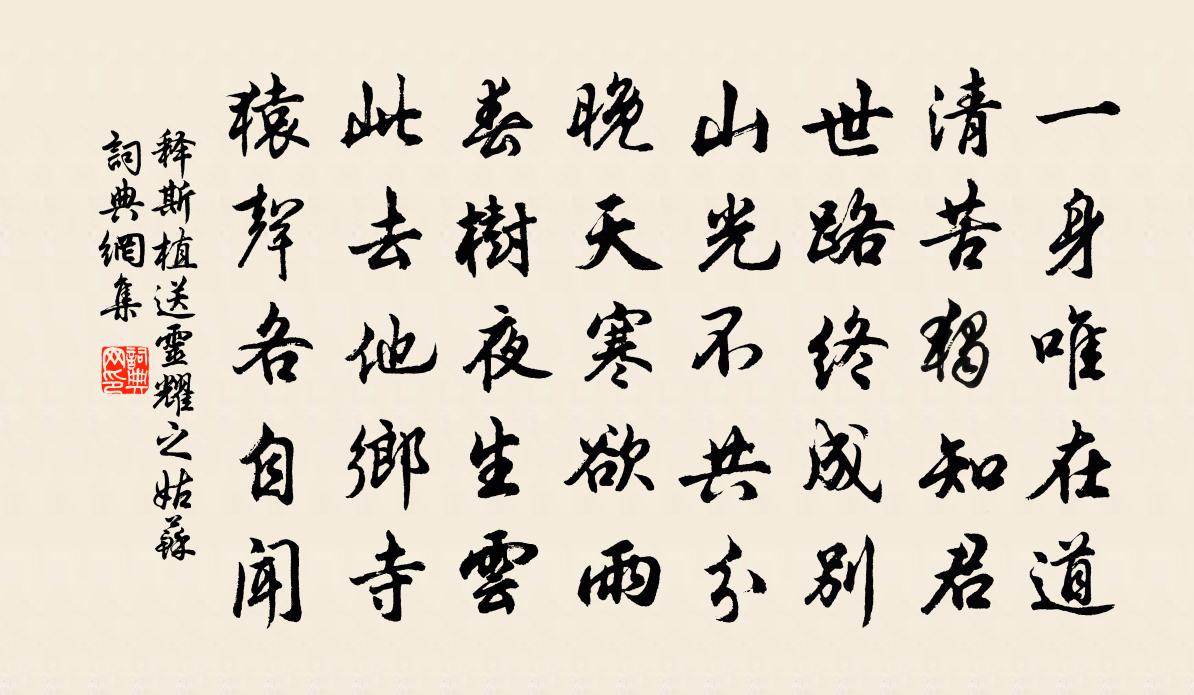

释斯植送灵耀之姑苏书法欣赏

送灵耀之姑苏书法作品

参考注释

一身

(1) 全身,浑身

一身正气

(2) 一套(衣服)

一身新衣服

(3) 一个人

孑然一身

在道

(1).在于正道。《易·随》:“九四:随有获,贞凶。有孚在道,以明何咎。” 孔颖达 疏:“志在济物,心存公诚,著信在於正道。”

(2).谓正在路途之中。《诗·大雅·公刘》“彻田为粮” 唐 孔颖达 疏:“谓既至 豳 地,以为久住之粮,非在道之粮也。”

(3).犹在行;内行。《荡寇志》第七五回:“ 丽卿 笑道:‘你却识货。莫非也在道,説与小可听听。’”

清苦

(1).守贫刻苦。《东观汉记·鲍宣妻传》:“ 宣 尝就 少君 父学,父奇其清苦,以女妻之。” 晋 葛洪 《抱朴子·安贫》:“昔 回 宪 以清苦称高, 陈平 以无金免危。” 明 唐顺之 《与吕通竹屿书》:“执事佐郡六年,清苦直方之节,众共知之。”

(2).贫苦。 元 刘祁 《归潜志》卷五:“﹝ 许国 ﹞敝衣糲食,环堵萧然,盖清苦之士也。”《儒林外史》第四七回:“他父亲太守公是个清官,当初在任上时,过些清苦日子。” 马少波 《一朵冬天开的花》:“诗人的生活很清苦。”

(3).诗文清峻寒苦。 宋 范仲淹 《唐异诗序》:“诗家者流,厥情非一,失志之人其辞苦,得意之人其辞逸……如 孟东野 之清苦, 薛许昌 之英逸。” 宋 王谠 《唐语林·品藻》:“先是 李补闕 林宗 、 杜殿中 牧 ,与 白公 輦下较文,具言 元 白 体舛杂,而为清苦者见嗤,因兹恨也。” 清 顾嗣立 《寒厅诗话》:“四灵以清苦为诗,以洗 黄 陈 之恶气象、狞面目。”

独知

(1).知人所不知;仅一人知。《商君书·更法》:“有独知之虑者,必见毁于民。”《韩非子·说林上》:“一国皆不知,而我独知之,吾其危矣。”《淮南子·兵略训》:“夫将者,必独见独知。独见者,见人所不见也;独知者,知人所不知也。” 唐 李咸用 《和友人喜相遇》之四:“非穷非达非高尚,冷笑行藏祗独知。”《礼记·中庸》“故君子慎其独也” 宋 朱熹 集注:“独者,人所不知,而己所独知之地也。”

(2).仅仅知道。《墨子·兼爱中》:“今诸侯独知爱其国,不爱人之国,是以不惮举其国而攻人之国。”《韩非子·解老》:“民独知兕虎之有爪角也,而莫知万物之尽有爪角也。”

世路

指人世的经历

世路风波

山光

山的景色。 南朝 梁 沉约 《泛永康江》诗:“山光浮水至,春色犯寒来。” 唐 岑参 《郡斋平望江山》诗:“山光围一郡,江月照千家。”

不共

(1).不恭。共,“ 恭 ”的古字。《左传·僖公二十七年》:“公卑 杞 , 杞 不共也。” 杜预 注:“共音恭,本亦作恭。”《管子·四称》:“不与善人,唯其所事。倨敖不共,不友善士。” 明 刘基 《三月癸酉大雨震电庚辰大雨雪》:“抑小民之失其所,而祭祀之不共歟,何上天降鉴之若是也。”

(2).不具备。《国语·鲁语下》:“具舟除隧,不共有法。” 韦昭 注:“共,具也。”

(1).不与,不和。 金 董解元 《西厢记诸宫调》卷二:“不共你摇嘴掉舌,不共你鬦争鬦合。”

(2).不同。 宋 孙光宪 《上行杯》词:“临极浦,故人相送,去住心情知不共。”

乡寺

(1).乡村寺庙。 唐 元稹 《饮致用神麴酒三十韵》:“遥城传漏箭,乡寺响风铃。”

(2).指乡学。 清 朱彝尊 《雷琴篇送张佥事衡视学浙江》:“吾闻进贤蒙上赏,他年乡寺看廻翔。”

各自

(1) 各人自己

他们各自的家

各自解决食宿问题

各自弃甲投戈。——《三元里人民抗英》

(2) 各方中的每一方

各自多做自我批评

- 病思

- 再用粹中韵各赋牡丹梅花二首

- 颂古一百首

- 次韵子由书清汶老所传秦湘二女图

- 次韵钱粹诸公睡香花四首

- 水竹野十咏盟鸥

- 安台新福歌

- 重过余婆冈市

- 湖上晚眺呈惠上人

- 颂古一百首

- 秋日古兰花十首

- 冬窝夜语

- 贤者之孝二百四十首李晟

- 长桥

- 长桥

- 怀寄寇元弼王文举十首之十赋后诗

- 元日立春三绝

- 许仲涂屯田以新诗见访

- 醉中示客

- 海山

- 江南四忠节国之纪也歌以哀之

- 依韵和公济寄仲灵禅老

- 水调歌/水调

- 答谢判官独游幽谷见寄

- 再次仁季咏梅韵

- Pauli exclusion principle

- Pauli g-permanence rule

- Pauli g-sum rule

- paulin

- Pauline 1

- Pauline 2

- Pauline privilege

- paulingite

- Pauling, Linus Carl

- pauling rule

- 千春荐陵寝,永永垂无穷

- 谁能借修竹,为我宿清风

- 江宁故城凡几移,秣陵冶城纷难考

- 朝乘一鹤暮双凫,往来圆峤仍方壶

- 非君深意愿,谁复能相忧

- 叶箭凌寒矫,乌弓望晓惊

- 物产原希世,风流更折冲

- 它日奭有疑,不悦公未逡

- 伯牙善鼓琴,钟子期善听

- 移棹采初开,嗅金缨留取

- 昌歜

- 尘霾

- 尘幻

- 尘间

- 王居士

- 称谚

- 称指

- 稳拍

- 稳协

- 稳约

- 驔

- 攧

- 巔

- 癲

- 齻

- 迭

- 苵

- 胅

- 绖

- 垤

- 莡

- 倸

- 財

- 倉

- 曺

- 敇

- 畜

- 莼

- 骋

- 陲

- 洞房花烛

- 大煞风景

- 达权知变

- 东鳞西爪

- 东海扬尘

- 笃定泰山

- 敦本务实

- 大呼小叫

- 大展经纶

- 颠倒黑白

- 糊涂颟顸

- 慌不择路

- 浩气

- 豪情壮志

- 厚实

- 环堵萧然

- 画地为牢

- 好酒贪杯

- 恢弘

- 黄金时代

- 杨廷和

- 官寨盐场

- 官般官卖制

- 官渡汛

- 谋道作舍

- 官户

- 萨木坦冈札山

- 萨迦世系史

- 萨尔浒城

- 椒溪河

- 栋开头的成语_第一字是栋的成语有哪些

- 杯结尾的成语_最后一个字是杯的成语

- 书开头的成语_第一字是书的成语有哪些

- 技的成语_带技字的成语_技的成语有哪些

- 贤的成语_带贤字的成语_贤的成语有哪些

- 钢的成语_带钢字的成语_钢的成语有哪些

- 英开头的成语_第一字是英的成语有哪些

- 翻的成语_带翻字的成语_翻的成语有哪些

- 搀组词_搀字怎么组词_搀组词有哪些_带搀字的词语

- 疮结尾的成语_最后一个字是疮的成语