原文

联舆缓步踏葱苍,十里荷香杂稻香。庚暑此时无一点,秋风明月洒长廊。

林间岩洞侵衣润,水际亭台彻骨凉。

何处山泉落檐溜,恍疑飞雨晓浪浪。

诗词问答

问:《六月晦日同楼少府由钱塘门至上竺遂游下中竺》的作者是谁?答:喻良能

问:该诗写于哪个朝代?答:宋代

问:喻良能的名句有哪些?答:喻良能名句大全

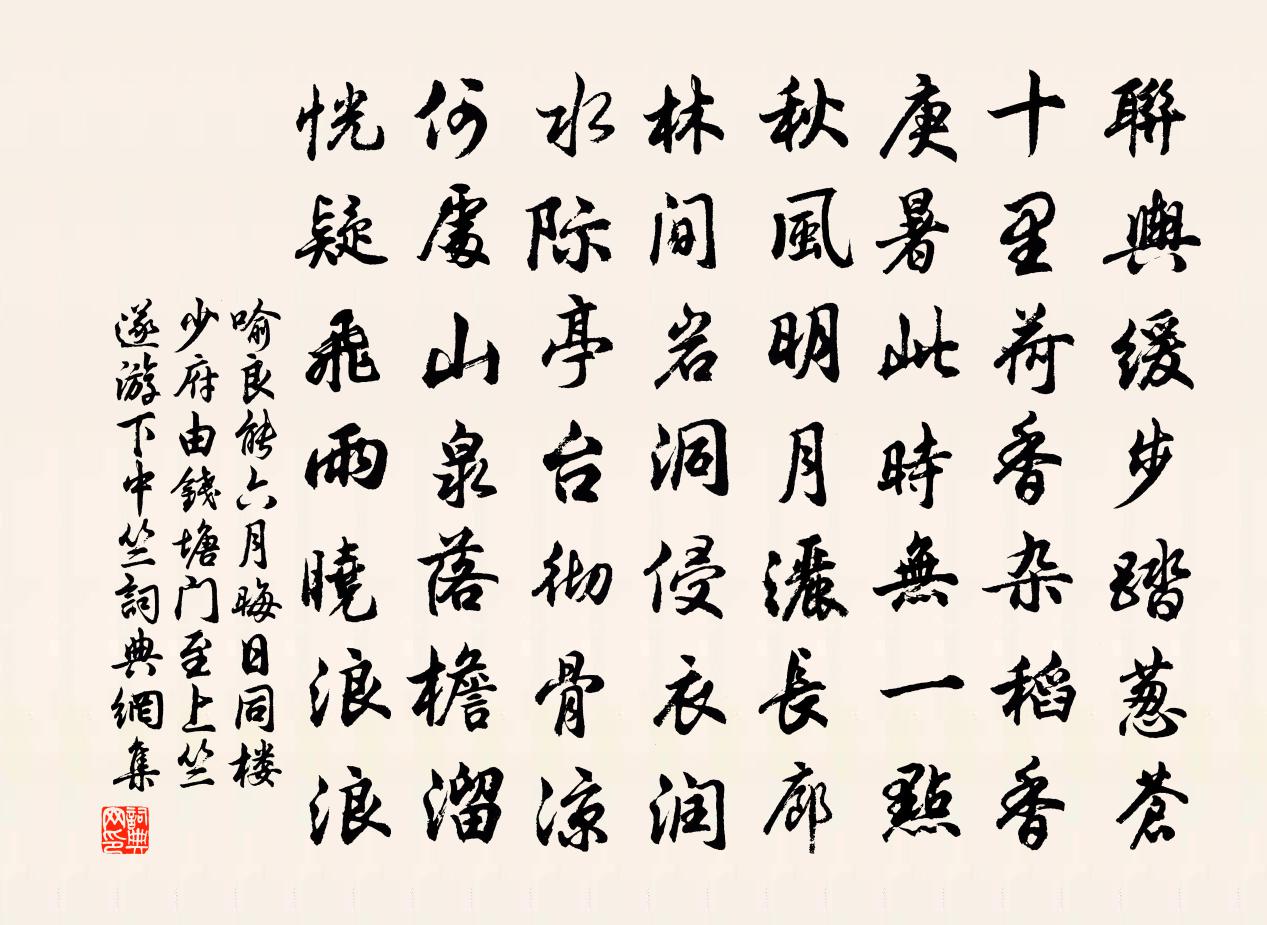

书法欣赏

六月晦日同楼少府由钱塘门至上竺遂游下中竺书法作品

参考注释

缓步

慢步,步伐舒徐

他缓步穿过一条田间小路

稻香

(1).稻穗的香气。 唐 温庭筠 《京兆公池上作》诗:“稻香山色叠,平野接荒陂。”

(2).指稻穗发出香气。 唐 何扶 《送阆州妓人归老》诗:“十亩稻香新緑野,一声歌断旧青楼。”

庚暑

犹言三伏暑天。庚,庚伏。 宋 朱熹 《答吕伯恭书》:“此日庚暑,伏惟尊候益轻捷。”参见“ 庚伏 ”。

此时

这时候。《后汉书·刘玄传》:“﹝ 韩夫人 ﹞輒怒曰:‘帝方对我饮,正用此时持事来乎!’” 唐 白居易 《琵琶记》:“别有幽愁暗恨生,此时无声胜有声。”《二十年目睹之怪现状》第四三回:“此时已经四更天光景了。”

一点

(1) 汉字的一种笔画。常指书画中的点画

(2) 表示甚少或不定的数量

做一点事

(3) 一方面,一部分

抓住一点,不及其余

(4) 一小时

下午一点

秋风

秋天的风

明月

(1) 明亮的月亮

明月几时有

(2) 指夜明珠

长廊

(1) 一般为有顶的通道,尤指通到分隔间或房间的通道

(2) 有顶的游廊

(3) 北京颐和园的游廊

岩洞

(1) 地面上有天然顶盖的洞穴;不大但很别致的石洞;山洞

(2) 指岩石钻孔或天然岩洞

水际

水边。《魏书·崔楷传》:“臣既乡居水际,目睹荒残,每思 郑 白 ,屡想 王 李 。” 宋 杨万里 《跋尤延之山水两轴》诗之一:“水际芦青荷叶黄,霜前木落蓼花香。” 金 任询 《济南黄台》诗之二:“柴扉水际昼还扃,落日城头晚更明。” 明 徐弘祖 《徐霞客游记·粤西游日记四》:“水际无洞,其深入之窍当潜伏水底耳。”

彻骨

深透入骨,比喻程度极深

寒风彻骨

何处

哪里,什么地方。《汉书·司马迁传》:“且勇者不必死节,怯夫慕义,何处不勉焉!” 唐 王昌龄 《梁苑》诗:“万乘旌旗何处在?平臺宾客有谁怜?”《宋史·欧阳修传》:“ 脩 论事切直,人视之如仇,帝独奬其敢言,面赐五品服。顾侍臣曰:‘如 欧阳脩 者,何处得来?’” 茅盾 《一个女性》五:“但是何处有爱呢?何处是爱呢?”

山泉

山地涌出的泉水

清澈的山泉

檐溜

房檐流下的雨水

恍疑

犹仿佛。《西游记》第二八回:“三四紫巍巍的髭髯,恍疑是那荔枝排芽。”《二刻拍案惊奇》卷五:“孩抱何缘亲见帝?恍疑鬼使与神差。”《瓯北诗话》卷十引 清 查慎行 《渡洞庭湖》诗:“恍疑天四合,长见日当中。”

飞雨

(1).飞飘的雨。 南朝 齐 谢朓 《观朝雨》诗:“朔风吹飞雨,萧条江上来。” 唐 王昌龄 《郑县宿陶太公馆中赠冯六元二》诗:“飞雨祠上东,靄然 关中 暮。”

(2).骤雨。 唐 杜甫 《立秋雨院中有作》诗:“飞雨动华屋,萧萧梁栋秋。”

浪浪

(1).流貌。《楚辞·离骚》:“揽茹蕙以掩涕兮,沾余襟之浪浪。” 王逸 注:“浪浪,流貌也。” 洪兴祖 补注:“浪音郎。” 三国 魏 曹植 《洛神赋》:“抗罗袂以掩涕兮,泪流襟之浪浪。” 唐 司空图 《二十四诗品·豪放》:“天风浪浪,海山苍苍,真力弥满,万象在傍。” 宋 苏轼 《雨中游天竺灵感观音院》诗:“蚕欲老,麦半黄,前山后山雨浪浪。”

(2).象声词。形容雨、水等流动的声音。 清 卓发之 《裓园嫘史·无山堂》诗:“我看平若水,云际听浪浪。”

诗文赏析

【原题】:

六月晦日同楼少府由钱塘门至上竺遂游下中竺憩冷泉亭涂中记所历

- 十六观经颂无量寿佛身观第九

- 十六观经颂上品上生观第十四

- 改祭修斋决疑颂

- 十六观经颂下品上生观第十六

- 酬苏屯田西湖韵

- 十六观经颂地观第三

- 改祭修斋决疑颂

- 改祭修斋决疑颂

- 改祭修斋决疑颂

- 为檀越写弥陀经正信偈发愿文

- 十六观经颂中品上生观第十五

- 改祭修斋决疑颂

- 十六观经颂普往生观第十二

- 句

- 因放翁以剑南诗稿为赠咏叹之余赋短歌以谢

- 送六十五弟贲南归

- 鹊桥仙(寿赵帅)

- 仙学堂

- 丁丑岁旦

- 百字令 示众破惑

- 张持道生辰三首

- 崔驸马养鹤

- 拱翠亭

- 水调歌头

- 李坚甫净居杂题一十三首静叟

- HBV

- HC

- h.c.

- H carrier system

- HCF

- HCFC

- hcf, h.c.f.

- HCG

- H-chain

- HCJ

- 浔阳江上送君行,汉室终当召贾生

- 无萦无系随缘过

- 制书代结绳,文教诲愚憃

- 愁生垂白叟,恼杀蹋青娘

- 飞烟一递万雷鸣,未发声兹先震声

- 偶坐爱斯嘉荫,缅怀植者何人

- 野水曲行林下绿,春禽唤出梦中閒

- 荆楚地,淹留久

- 手种湖边花百亩,东风日夜催归去

- 寻得灵珠,取琼浆、神水浇沫

- 搆讦

- 倾害

- 贞悫

- 昏鄙

- 旌儒庙

- 世外人

- 禀秀

- 咸丸子

- 浄练

- 妖妍

- 寍

- 寕

- 寗

- 寜

- 寧

- 澝

- 橣

- 儜

- 凝

- 嚀

- 侗

- 店

- 岻

- 苵

- 東

- 苳

- 枓

- 妬

- 陊

- 陏

- 幽闺弱质

- 九品中正

- 辞富居贫

- 含毫吮墨

- 尚虚中馈

- 衣不择采

- 讷口少言

- 湖吃海喝

- 时运则存,不用则亡

- 济世安邦

- 核心

- 回避

- 欢呼

- 海底捞针

- 晦涩

- 怀恨

- 浩如烟海

- 含糊

- 和颜悦色

- 恒久

- 等慈寺碑

- 噶布隆

- 阳和卫

- 拜帖木儿

- 回马坡

- 洪池崖

- 兀鲁思不花

- 东墙命

- 东西团

- 降火

- 酝组词_酝字怎么组词_酝组词有哪些_带酝字的词语

- 制组词_制字怎么组词_制组词有哪些_带制字的词语

- 吮开头的成语_第一字是吮的成语有哪些

- 妻组词_妻字怎么组词_妻组词有哪些_带妻字的词语

- 滴组词,带滴字的成语

- 惙组词_惙字怎么组词_惙组词有哪些_带惙字的词语

- 音开头的成语_第一字是音的成语有哪些

- 公组词_公字怎么组词_公组词有哪些_带公字的词语

- 哭的成语_带哭字的成语_哭的成语有哪些

- 熟组词_熟字怎么组词_熟组词有哪些_带熟字的词语