名句出处

出自宋代陈造的《再次韵呈林子长郎中龚养正寺簿》

全文:

荒学蹄涔易窥底,禄遫不应夹帝里。

昧为此役君定笑,当念平生意行耳。

过耳毁誉纷相半,曳裾袖刺何尝惯。

餬口未忘丐斗升,投闲正须问祠观。

归云倦鸟且罢休,镜中头颅盍反求。

小儿能耕妇能饷,老子卒岁良优游。

石友青云两君在,肺肝倾倒不自大。

还家犹可诧里闾,渠侬只博白眼待。

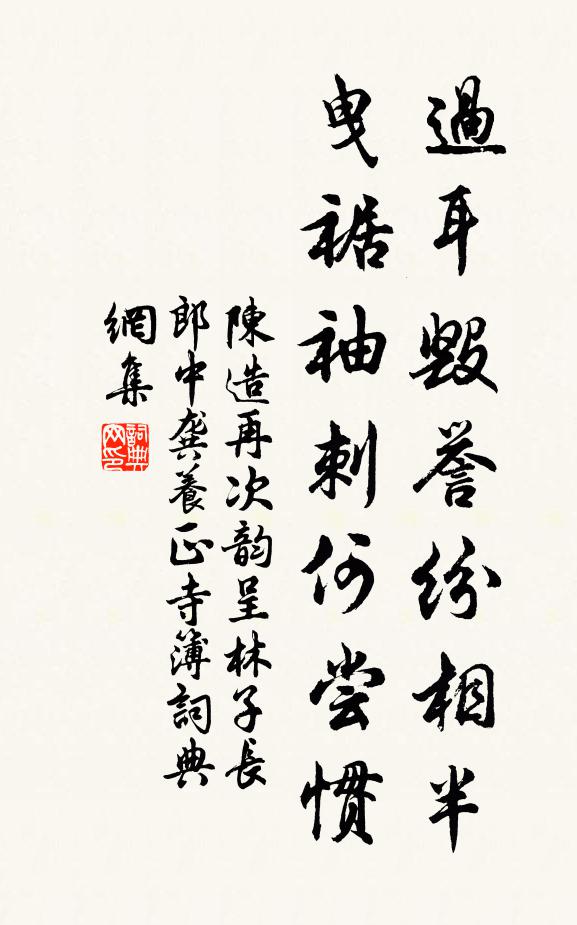

名句书法欣赏

过耳毁誉纷相半,曳裾袖刺何尝惯书法作品

参考注释

毁誉

毁损与赞誉

《京都纪事》播放后,毁誉不一

相半

各半;相等。《晋书·王羲之传》:“﹝ 王羲之 ﹞尝诣门生家,见棐几滑浄,因书之,真草相半。” 宋 苏辙 《颍滨遗老传》上:“知雇役之害,欲復行差役,不知差、雇之弊,其实相半。”《醒世恒言·吴衙内邻舟赴约》:“不则一日, 贺司户 家人送 吴衙内 到来,父子一见,惊喜相半。”

曳裾

(1).拖着衣襟。裾,衣服的大襟。 晋 陶潜 《劝农》诗:“矧伊众庶,曳裾拱手。” 唐 王绩 《薛记室收过庄见寻率题古意以赠》诗:“曳裾出门迎,握手登前除。”

(2).“曳裾王门”之省称。 唐 杜甫 《又作此奉卫王》诗:“推轂几年惟镇静,曳裾终日盛文儒。” 明 蔡羽 《思田园》诗:“曳裾京华尘,徒自隳四支。”参见“ 曳裾王门 ”。

袖刺

置名刺於袖中,以备拜谒时通名。 宋 林逋 《送僧休复之京师》诗:“到京当袖刺,馆阁尽名公。” 明 无名氏 《西轩客谈》:“有客曳长裾,袖刺謁豪閎;低头拜閽者,始得通姓名。”

何尝

(1) 用在肯定形式前表示否定,有“未尝”、“哪里”、“并不是”的意思

我何尝说过这样的话?(=我未尝说过这样的话)

历史的教训人们何尝忘记?

在那艰苦的条件下,我们何尝叫过一声苦?

(2) 用在否定形式前表示肯定

我何尝不想去?只是没有工夫(=我很想去,只是没工夫)

生物都有新陈代谢,细菌又何尝不是如此?

- 不耐世间风与日

- 蛩声乍出斜阳外,山色初来落木边

- 愁满关山,又吹得、芦花雪深

- 粟文抚不留手迹,执者为谁弗可覈

- 人生飘忽百年内,且须酣畅万古情

- 枫陛除书早,芹宫丈席函

- 昔为宰辅居黄阁,今作元戎控夏台

- 行平等慈,又且如何

- 怀归不肯依刘表,满怀貯月清光皎

- 云断苍梧竟不归,江边古庙锁朱扉

- 相从固应未晚,畏君难弟难兄

- 搜田以时选车徒,士卒素练务严翼

- 料量时节刚逢伏,等度高低为纳凉

- 睡不著时,没个人言语

- 仙衣渥采,玉册共荧煌

- 新愁还又作

- 虚堂漏刻间,九土可领略

- 六经且务评精粗,一朝良媒聘闾娵,神房山馆魁众姝

- 浮生万虑日营营,同访禅居耳目醒

- 落魄江湖十二年,布衫阔袖裹风烟

- 荡子从来好留滞

- 旱不知竭涝不盈,亦不飞流落涧底

- 如何是佛,口是祸门

- 惟思逢乐岁,击壤学尧民

- 从来万劫垂名在,王母行天得自由

- this (very) moment

- this very moment

- this way

- this world

- this-worldliness

- this-worldly

- this (或 the) world

- thither

- thitherto

- thitherward

- 陪(一作同)友人夏夜对月

- 赠碧眼相士六言二首

- 瑞鹤仙

- 后三日再赋

- 乙酉端午联句

- 过铅山石井

- 偈颂一百二十三首

- 念奴娇(咏月)

- 赠寇国宝三首

- 湖西杂感诗

- 搂账

- 欢言

- 俞咨

- 引港

- 偏怀

- 贵衙

- 救给

- 膺任

- 段氏

- 驽朽

- 晷

- 蛫

- 筀

- 廆

- 湀

- 椝

- 椢

- 貴

- 猤

- 郌

- 涆

- 猂

- 莟

- 浛

- 崋

- 華

- 圂

- 烉

- 宺

- 晄

- 驴唇马嘴

- 里应外合

- 乱七八糟

- 流星赶月

- 流水桃花

- 忙里偷闲

- 麦秀两歧

- 猫哭老鼠

- 卖国求荣

- 梦幻泡影

- 顾忌

- 故旧

- 改良

- 耕种

- 高涨

- 高高

- 感恩戴德

- 改造

- 告知

- 公德

- 北匠

- 北海国

- 旧县村

- 藩邸

- 一言以蔽之

- 小承御大夫

- 王荛

- 龟兹回鹘

- 上海市北郊区

- 广仁城

- 俚组词_俚字怎么组词_俚组词有哪些_带俚字的词语

- 犬结尾的成语_最后一个字是犬的成语

- 雹组词_雹字怎么组词_雹组词有哪些_带雹字的词语

- 勿开头的成语_第一字是勿的成语有哪些

- 推结尾的成语_最后一个字是推的成语

- 哪组词_哪字怎么组词_哪组词有哪些_带哪字的词语

- 霈组词_霈字怎么组词_霈组词有哪些_带霈字的词语

- 补开头的成语_第一字是补的成语有哪些

- 批组词_批字怎么组词_批组词有哪些_带批字的词语

- 忙组词_忙字怎么组词_忙组词有哪些_带忙字的词语