祝英台近 晚春原文

宝钗分,桃叶渡, 烟柳暗南浦。怕上层楼,十日九风雨。

断肠片片飞红,都无人管,倩谁唤流莺声住? 鬓边觑, 试把花卜心期,才簪又重数。

罗帐灯昏,呜咽梦中语: 是他春带愁来,春归何处? 却不解将愁归去?

诗词问答

问:祝英台近 晚春的作者是谁?答:辛弃疾

问:祝英台近 晚春写于哪个朝代?答:宋代

问:祝英台近 晚春是什么体裁?答:词

问:辛弃疾的名句有哪些?答:辛弃疾名句大全

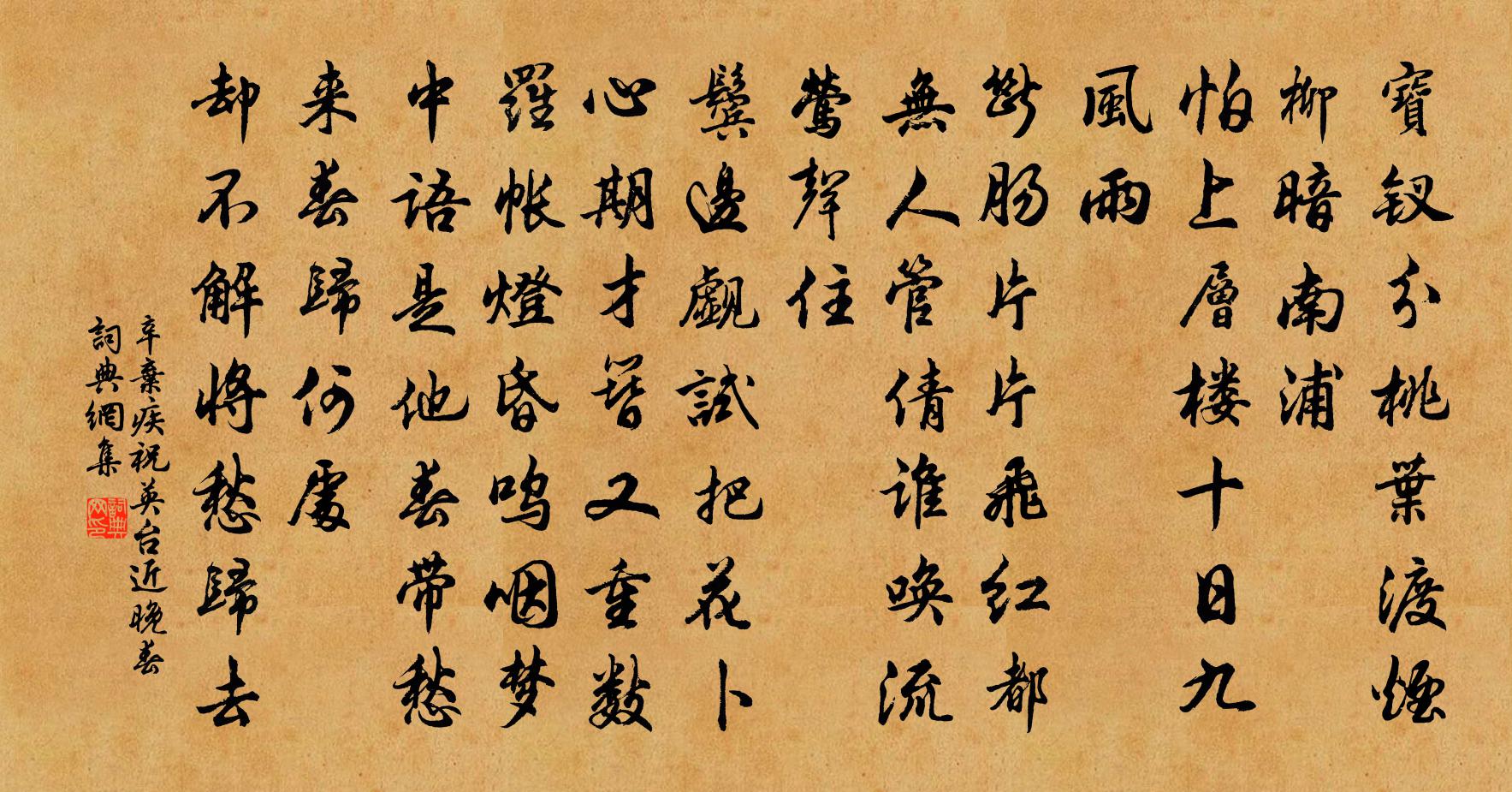

辛弃疾祝英台近 晚春书法欣赏

祝英台近 晚春书法作品

译文和注释

译文

将宝钗擘为两截,离别在桃叶渡口,南浦暗淡凄凉,烟雾笼罩着垂柳。我怕登上层层的高楼,十天里有九天风号雨骤。片片飘飞的花瓣令人断肠悲愁,风雨摧花全没人来救,更有谁劝那黄鸢儿将啼声罢休?

瞧瞧簪在鬓边的花簇,用花瓣数目将离人归期预卜,才簪上花簇又摘下重数。昏暗的灯光映照着罗帐,梦中悲泣着哽咽难诉:是春天他的到来给我带来忧愁,而今春天又归向何处?却不懂将忧愁带走。

注释

宝钗分:钗为古代妇女簪发首饰。分为两股,情人分别时,各执一股为纪念。宝钗分,即夫妇离别之意。

桃叶渡:在南京秦淮河与青溪合流之处。这里泛指男女送别之处。

南浦:水边,泛指送别的地方。江淹《别赋》:“送君南浦,伤如之何。”

飞红:落花。

把花卜归期:用花瓣的数目,占卜丈夫归来的日期。

觑:细看,斜视。

诗文赏析

【评解】

这首词,作者借“闺怨”以抒情怀。上片着意描绘春景,抒写伤离恨别之情。暮春时节,烟雨凄迷,落红片片;莺啼不止,声声断肠。下片着意写人。分写醒时与梦中,表现了盼归念远之情。花卜归期,音问难通;梦中哽咽,相思不已。

春带愁来,却未将愁归去。词中托物起兴,通过春意阑珊、闺怨别情,表达作者对国事的深切关怀与忧虑。全词千回百折,委婉含蓄,悱恻 * ,细腻传神而余韵悠长。显示出辛词风格的多样性。

【集评】

张侃《拙轩集》:辛幼安《祝英台》云:“是他春带愁来,春归何处,却不解将愁归去。”王君玉《祝英台》云:“可堪妒柳羞花,下床都懒,便瘦也教春知道。”前一词欲春带愁去,后一词欲春知道瘦。近世春晚词,少有比者。

谭献《谭评词辨》:“断肠”三句,一波三过折,末三句托兴深切,亦非全用直语。

沈谦《填词杂说》:稼轩词以激扬奋厉为工,至“宝钗分,桃叶渡”一曲,昵狎温柔,魂消意尽,词人伎俩,真不可测。

张惠言《张惠言词选》:此与德祐太学生二词用意相似,点点飞红,伤君子之弃;流莺,恶小人得志也;春带愁来,其刺赵、张乎?

张炎《词源·赋情》:簸弄风月,陶写性情,词婉于诗;盖声出莺吭燕舌闻,稍近乎情可也。……辛稼轩《祝英台近》……诗景中带情,而有骚雅。

黄蓼园《蓼园词选》:按此闺怨词也。史称稼轩人材,大类温峤,陶侃、周益公等抑之,为之惜。此必有所托,而借闺怨以抒其志乎!言自与良人分钗后,一片烟雨迷离,落红已尽,而莺声未止,将奈之何乎?次阕言问卜,欲求会而间阻实多,而忧愁之念将不能自已矣;意致凄婉,其志可悯。史称叶衡入相,荐弃疾有大略,召见提刑江西,平剧盗,兼湖南安抚,盗起湖、湘,弃疾悉平之。后奏请于湖南设飞虎军,诏委以规划。时枢府有不乐者,数阻挠之,议者以聚敛闻,降御前金字牌停住。弃疾开陈本末,绘图缴进,上乃释然。词或作于此时乎?

赏析

清陈廷焯说 :“稼轩最不工绮语。”(《白雨斋词话》卷一)此说不确。这首《祝英台近·晚春》抒发了闺中少妇惜春怀人的 * 悱恻之情,写得词丽情柔,妩媚风流,却是与作者纵横郁勃的豪放风格迥然不同的。

上阕头三句巧妙地化用了前人的诗意,追忆与恋人送别时的眷眷深情。“宝钗分”,前人以分钗作为分别留赠的信物 ;“桃叶渡”,指送别之地;“烟柳暗南浦 ”,渲染了暮春时节送别,埠头烟柳迷濛之景。三句中连用了三个有关送别的典故,最后融会成一幅情致 * 的离别图景,烘托出作者凄苦怅惘的心境。自从与亲人分袂之后,遭遇了横雨狂风,乱红离披,为此怕上层楼,不忍心再目睹那场景。伤心春去,片片落红乱飞,都无人管束得住,用一个“都”字对“无人”作了强调。江南三月,群莺乱飞,人们感到莺啼预示春将归去。所以寇准说“ 春色将阑,莺声渐老”(《踏莎行 》)。更有谁能来劝止喻示春去的莺声呢?“都无人管”与“更谁劝 ”,进一步抒发了怨春怀人之情。

下阕笔锋一转,由渲染气氛烘托心情,转为描摹情态。其意虽转,但其情却与上阕接连不断 。“鬓边觑”三字,刻画少妇的心理状态细腻密致,维妙维肖。一个“觑”字,就把闺中女子娇懒慵倦的细微动态和百无聊赖的神情,生动地刻画出来 。“试把”两句是觑的结果。飞红垂尽”莺声不止,春归之势不可阻拦,怀人之情如何表达。鬓边的花使她萌发了一丝侥倖的念头:数花瓣卜归期。明知占卜并不可信,却又“才簪又重数”。一瓣一瓣数过了,戴上去,又拔下来,再一瓣一瓣地重头数。这种单调的反复动作既令人觉得可笑又叫人觉得心酸。作者在此用白描手法,对人物的动作进行细腻的描写,充分表现出少妇的痴情。然而她的心情仍不能平静 ,接着深入一笔 ,以梦呓作结 。“哽咽梦中语:是他春带愁来,春归何处,却不解带将愁去 。”这三句化用了李邴《洞仙歌》词:归来了,装点离愁无数。⋯⋯蓦地和春带将归去 。”和赵彦端《鹊桥仙》词 :“春愁原自逐春来,却不肯随春归去 。”可是辛词较李 、赵两作更流畅,更委婉。出之以责问,托之于梦呓更显得波谲云诡,绵邈飘忽。虽然这种责问是极其无理的,但越无理却越有情。痴者的思虑总是出自无端,而无端之思又往往发自情深不能空者。因此这恰恰是满腹痴情怨语的少妇的内心世界的真实反映,“绵邈飘忽之音最为感人深至。”(郭麐灵芬馆词话)卷二)沈祥龙《论词随笔》云“词贵愈转愈深 ”,本篇巧得此法。从南浦赠别,怕上层楼,花卜归期到哽咽梦中语。纡曲递转,新意迭出。上阕断肠三句,一波三折。从“飞红”到“啼莺 ”,从惜春到怀人,层层推进。下阕由“占卜”到“梦呓 ”,动作跳跃,由实转虚 ,表现出痴情人为春愁所苦、无可奈何的心态。

全词转折颇多,愈转愈 * ,愈转愈凄恻。一片怨语痴情全在转折之中,充分显示了婉约词绸缪宛转的艺术风格。

通过描写人物的典型动作,从而表现人物的心理活动,是这首词艺术手法上的又一成功之处。寥寥几笔 ,“占卜 ”的全过程一一呈现出来;只一句梦话,痴情人的内心情思便和盘托出。透过这些简单的动作,可以清晰地感到人物脉搏的跳动,人物形象呼之即出。

此词章法严密,以春归人未还绾合上下阕,词面上不着一“怨”字,却笔笔含“怨 ”,欲图弭怨而怨仍萦绕不休。沈谦《填词杂说》曰 :“稼轩词以激扬奋厉为工,至‘宝钗分,桃叶渡’一曲,昵狎温柔,魂销意尽,才人伎俩,真不可测。”

张炎《词源》“辛稼轩《祝英台近 》⋯⋯皆景中带情而存骚雅 。”黄蓼园《蓼园词选》也认为此词必有所托,说 :“史称稼轩人材大类温峤、陶侃,周益公等抑之,为之惜。此必有所托,而借闺怨以抒其志乎 !”这话是有道理的。作者从到江南之后,就受到压抑,不被重用。他恢复中原的壮志难以实现,故假托闺怨之词以抒发胸中的郁闷,这和他的另一首名作《摸鱼儿 》(更能消几番风雨)是同一情调,同一抒情手法 。我们不能把这首词确指为因某一事而作的,所以宋人张端义《贵耳集》说这首词是辛弃疾为去妾吕氏而作的,是不足为信的。

- 【南吕】一枝花_赠小园春些

- 红梅

- 夜游山月二首·其二

- 叔诲宿邀湖上之游以故不果往

- 秋怀八首·其八

- 五题灵岩八景·其六·白云洞

- 夜坐读离骚

- 杂咏一首

- 送钱藻出守婺州得英字

- 溪庵十首

- 夏日登望海亭

- 小桧

- 次韵陆子望欲假家集

- 之任

- 观出军十首·其九

- 再题文园狮子林十六景·其一·狮子林

- 齐天乐

- 杂咏八首

- 【南吕】一枝花_平林暮霭收

- 夜梦

- 李伯成食甘豆粥和渊明诗分寄次韵

- 和郑山斋梅陇信宿叙怀二首·其二

- 霜天晓角

- 十二时/忆少年

- 访胡邦衡庭前四菊茂其因赋二绝

- pourpoint

- pour scorn on

- pour-soi

- pour spout

- Pourtalesiidae

- pour test

- pour the baby away with the bath

- pour the baby away with the bath -water

- pour the baby out with the bath

- pour the baby out with the bath -water

- 缝掖诸生集,麟洲羽客朝

- 张公谓余可神仙,薛颠谓余可英杰

- 谕寄仍教趁机善,奏来略见有功酬

- 促漏遥钟动静闻,报章重叠杳难分

- 恰似寻阳江畔,话长安时节

- 湿烟聚合散,小雨时漂零

- 爱子渠渠念绨惠,为余得得出岩隈

- 静向芸窗运兔毫

- 心追造物无穷巧,后代能名今可知

- 洞庭归兴,香柑红树,鲈脍银丝

- 潘岳髩

- 辅保

- 牲器

- 星宫

- 抔土

- 陶緼

- 和弹

- 三月街

- 醋母草

- 操度

- 偆

- 媋

- 萶

- 湻

- 犉

- 堾

- 暙

- 瑃

- 滣

- 蒓

- 条

- 抟

- 投

- 饨

- 我

- 迕

- 杌

- 妩

- 闱

- 纬

- 天值地值

- 人穷嘴碎

- 花光柳影

- 因余之国

- 乐利主义

- 乐而不厌

- 乐天安命

- 乐成人美

- 乐分龙赵

- 乐道安命

- 过火

- 贵在知心

- 国度

- 机智

- 惊怕

- 觉得

- 精神奕奕

- 皆宜

- 捐赠

- 绝情

- 宁速

- 全胜关

- 沈鹤龄

- 梁德远

- 毕郢

- 祆祝

- 令威化鹤

- 令支

- 令人痛心

- 诸冶东西道署

- 极组词_极字怎么组词_极组词有哪些_带极字的词语

- 并开头的成语_第一字是并的成语有哪些

- 没组词_没字怎么组词_没组词有哪些_带没字的词语

- 权开头的成语_第一字是权的成语有哪些

- 试的成语_带试字的成语_试的成语有哪些

- 州结尾的成语_最后一个字是州的成语

- 閲组词_閲字怎么组词_閲组词有哪些_带閲字的词语

- 魄组词_相关词解释造句_魄字组词

- 产的成语_带产字的成语_产的成语有哪些

- 喻组词_喻字怎么组词_喻组词有哪些_带喻字的词语